乳腺疾患センター

診療科について

乳がん診療を中心とした乳腺疾患全般に関する部門として「乳腺疾患センター」が開設されました。道北、道東の地域に対する専門性の高い医療の提供と、若手乳腺専門医の育成を目標に診療しております。

乳がん罹患者数は年間10万人を超え、年々増加傾向にあり、女性のがん罹患率の第1位となりました。しかし、がん死亡率は第4-5位であり、適切な治療を行えば、比較的予後の良い症例が多いがんなのです。適切な治療とは、乳がんの病状(進行度、悪性度)や特性を正確に把握した上で、その人に一番適した治療を行うことです。当センターでは、受診後、可及的速やかに、治療方針を決定し、開始できるよう努力してまいります。

何か心配なこと、気になることがございましたら、お気軽に受診なされてください。乳腺指導医専門医(1名)、乳腺認定医(1名)の体制で、対応しております。宜しくお願い申し上げます。

当センターは、外科学第一講座(現:外科学講座(循環・呼吸・腫瘍病態外科学分野))が母体です。

- 外来:(要予約)

- 月曜日、水曜日、金曜日:8:30~12:00

- 水曜日午後:遺伝性乳癌外来

- 火曜日(再来のみ):8:30~9:30

- 月曜日午後:APC外来

スタッフ紹介

センター長

北田 正博キタダ マサヒロ

助教

安田 俊輔ヤスダ シュンスケ

助教

氏家 菜々美ウジイエ ナナミ

医員

吉野 流世ヨシノ リュウセイ

医員

伊藤 茜イトウ アカネ

医員

畑中 望美ハタナカ ノゾミ

医員

髙橋 賢吾タカハシ ケンゴ

主な診療内容の紹介

乳がんに対して可能な検査と治療成績

画像検査

- マンモグラフィー

- 超音波検査

- CT

- MRI

- 核医学検査(骨シンチ・腫瘍シンチ・PET検査)

- 組織検査

細胞診

- 組織診断(針組織診・吸引式組織生検システム(マンモトーム))

- 術中迅速病理診断

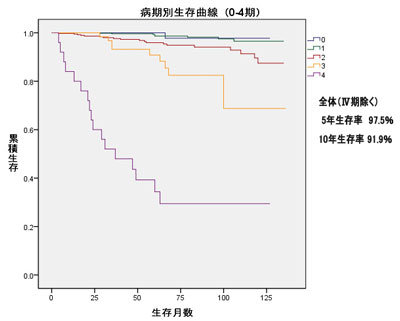

症期別生存曲線

乳がんについて

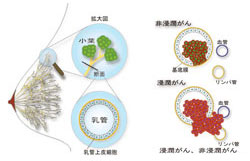

乳がんは、90%は乳汁が流れる乳管の内側にある上皮細胞から発生します。10%が乳汁をつくる小葉から発生します。がん細胞が乳管や小葉の中に留まっているものを非浸潤がん、がん細胞が乳管や小葉を包む基底膜を破って外に出るものを浸潤がんといいます。診療する乳がん全体の80-85%以上が浸潤がんです。

がん細胞は、秩序正しく働いている正常な細胞とは異なり、局所で増殖、増大します。さらに、リンパ管や血管の中にもぐり込んで、リンパ節や他の臓器(特に、骨、肺、肝臓、脳など)に転移する性格を持っております。浸潤がんが発見された時点で、画像診断では発見できない転移が存在している可能性があり、これを微小転移と呼んでいます。微小転移が数年~10数年かけて大きくなったものが、転移性乳がんなのです。つまり、微小転移を制御(すなわち再発を予防)する全身治療(薬物療法)をどのように的確に行うかが、治療の上で重要なポイントになります。

乳がんの進行度(病期)は、腫瘍の大きさ、リンパ節転移の有無で決定します。0~Ⅳ期に分類されますが、非浸潤がんは0期、他の臓器に転移している場合はⅣ期と診断します。

治療前の検査について

乳がんの治療を計画するうえで、病状を正確に把握するための検査が必要になります。一言で乳がんといっても、腫瘍の性状はその人によって様々であり、治療の組み合わせや順番も様々なのです。ですから、他の人の治療経験が自分に当てはまるとは限りません。ご自分のがんの性状を良く把握する事が大切なのです。

以下は、主に行っている検査と、その検査を行う目的です。

【画像診断】

- マンモグラフィー、超音波検査:しこりの場所や大きさ、性状、ひろがり

- MRI検査:腫瘍の広がり程度、腋窩リンパ節転移の有無

- CT検査:リンパ節、他の臓器への転移の有無

- 骨シンチ検査:骨への転移の有無(必要例に行います)

- PET検査:全身のがんの有無(必要例に行います)

【病理診断】

- 細胞診:がん細胞の有無

- 針組織診:がんの確定診断、組織型、生物学的特性(細胞診で確定できない例、術前治療を検討する例に行います)

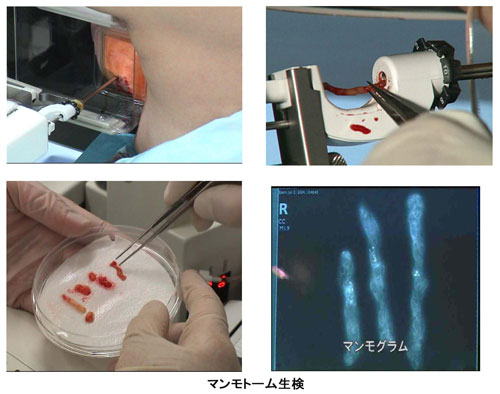

- マンモトーム生検(吸引式組織生検システム)(下図):微細石灰化病変で発見された非触知病変に対し、マンモグラフィーを撮影しながら組織を採取します。

乳がんの治療と治療方針

乳がんの治療は、がんの病状を正確に把握したうえで、局所治療である手術療法、放射線療法と、全身治療である薬物療法を組み合わせて行います。

治療の方法は、以下の3つに基づいて決定します。

- 腫瘍の解剖学的特性

- しこりの大きさ、乳房内での拡がり、リンパ節転移の状況、腫瘍の悪性度

- 腫瘍の増殖能力(ki-67、HIB-1index)

- 腫瘍の生物学的特性

- ホルモン依存性の有無(エステロゲン、プロゲステロンレセプター発現の有無)

- HER2タンパク発現の有無

- 他の臓器への転移の有無

この内容に基づき、治療計画を立てます。治療目標は以下のとおりです。

初期治療は根治、治癒を目指す、再発を予防する

転移再発時の治療は症状の緩和、生活の質(QOL)の向上、生命予後の延長

手術療法

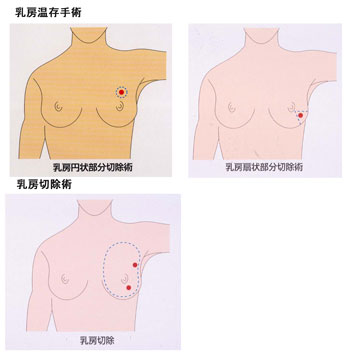

乳がんは、しこりの存在部位、がんの進行度などを考慮してその手術方法を決定します。

がんの手術は、腫瘍を切除するだけでは不完全であり、リンパ節に転移している可能性も考慮しなくてはなりません。また、整容性の問題もあります。いずれの手術も、再発率には差が無いことを前提に行っております。手術時間は1~1.5時間程度、入院期間は術後4~7日間です。

手術は、以下の2つに分けて考えます。

- 乳腺(乳房)をどう切除するか(部分切除か全摘術か)

- リンパ節の切除をどう切除するか(縮小手術が可能か否か)

乳がんの手術には、乳房温存手術(部分切除:乳房円状切除術、乳房扇状切除術)と乳房切除術(全摘術)があります。

近年、乳房温存手術の割合(乳房温存率)は増加しており、当センターでは現在60%程度の方に乳房温存手術を行っております。 乳房温存手術が不可能であるとき、乳房切除術(全摘術)を行わなければならない場合は以下の4つの要因があります。

- 切除後、残存乳房の形が整わないような大きな腫瘍の場合

- 乳頭までがん組織が進展している場合(腫瘍と乳頭の距離が短い場合)

- 広範囲にがん組織が広がっている場合

- 放射線治療が不可能の場合(肺の広範な病変や膠原病をもっているなど)

2.0cmを超えるような大きな腫瘍の場合、術前に抗がん剤治療を行い、小さくしてから温存手術を行う方法があります。腫瘍の性状によって抗がん剤が効くタイプと効かないタイプがあり、全員が術前抗がん剤治療の適応となるわけではありません。

乳頭の近くまで腫瘍が及んでいる場合、乳房温存手術が困難な場合があります。乳頭にがん細胞が残存する場合、その程度にもよりますが、切除術(全摘術)になります。

広範囲にがん組織が広がっているタイプには、非浸潤がんや小葉がんなどもあり、例え0期乳がんであっても乳房切除術が必要になる場合もあります。

また、乳房温存手術施行後にはガイドライン上、放射線治療を行うことが推奨されております。特殊な事情がない場合、放射線治療が不可能な場合は切除術(全摘術)となります。

※乳房再建術について

乳房切除術(全摘術)を行った場合、乳房再建術が可能です。再建術には、自家組織を用いる再建方法(保険診療)とシリコンインプラントを用いた再建方法(豊胸術の応用;保険外診療)の2種類があります。以前に比べて、再建術を受ける人の割合も多くなってきております。当院では形成外科講座が開設され、実施しております。希望される方は、ご相談ください。

リンパ節をどう切除するか

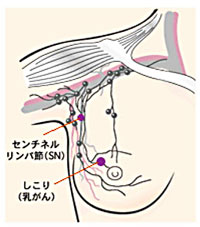

がんはリンパ節に転移する可能性があり、その程度、範囲を正確に把握するために、リンパ節の切除が必要となります。すなわち、リンパ節郭清術が標準手術として行われてきました。 しかし、リンパ節郭清術は、神経、血管を露出させ、それ以外のリンパ節を含めた脂肪組織を切除する為、術後にリンパの流れがとどこおり、むくみや運動障害を生じる可能性が問題となってきました。(リンパ浮腫は、リンパ節郭清を行った5%弱の方に発生します。)

そこで、術前の診断で、リンパ節転移がないと考えられる人に対する縮小手術が研究されてきました。すなわちセンチネルリンパ節生検という概念です。

センチネルリンパ節とは、リンパ管に入ったがん細胞が最初にたどり着く腋窩リンパ節のことで、がんの転移を見張っているとの意味で見張りリンパ節とも呼ばれます。このリンパ節に転移を認めなければ、それ以上のリンパ節郭清を省略し、合併症を少なくする事を目的としております。同定率は97%、偽陰性率は5%以下です。

放射線治療

乳房温存手術を行った症例に対しては、残った乳腺に存在しているかもしれないがん細胞を根絶やしにする目的で放射線照射を行います。また、乳房切除術を行った例でも、リンパ節転移が4個以上の症例、広範囲にがんが存在していた場合には放射線照射を必要とします。術後に抗がん剤治療が必要な方の放射線照射は、抗がん剤が終了した後になります。

放射線治療は、通常直線加速器という機器で行われています。以前はコバルト照射装置が使われており、放射線治療の代名詞のように言われていましたが、現在は使用されていません。また放射線の種類はX(エックス)線です。着替えや部位を合わせるために時間は多少かかりますが、治療(照射)時間2~3分程度です。この間は動かないようにしてください。また治療中に痛みや熱さを感じることはありません。

一回の治療は10分程度で終わります。

標準的には、25回(月~金までの5回/週、5週間)ですが、さらに5~8回の集中照射を追加する場合があります。最近は、早期症例に対して、もう少し期間を短縮した照射法も行っております。通常治療は通常外来通院で行われます。

集中照射の適応

腫瘍の大きさ(術前治療した場合は治療前の大きさ)が2.0cm以上

若年者(40歳以下)

腫瘍が残存している可能性のある場合(断端の5mm以内に非浸潤がん成分あり)

また、骨転移や脳転移に対しても放射線治療を行うことがあります。

最終的な治療計画は放射線腫瘍医が担当し、治療範囲や回数、副作用などを詳しく説明いたします。

薬物療法

乳がんの治療は、手術治療や放射線治療の局所治療だけではなく、微小転移を抑制する事、すなわち、全身治療である薬物療法を如何に的確に行うかが重要になります。

1) 薬物療法の種類

ホルモン療法

- 適応女性ホルモンに依存性のある例(ホルモンレセプター陽性例)

- 機序女性ホルモンを燃料として増殖していくので、女性ホルモン(燃料)を抑制することでがん細胞を弱らせる(≈兵糧攻め)

- 種類坑エステロゲン剤、LH-RHアゴニスト、アロマターゼ阻害剤、その他、黄体ホルモン製剤など

- 方法内服(LH-RHアゴニストは1or3ヵ月毎の皮下注射)

- 副作用更年期症状、体重増強、肝機能障害の他、子宮内膜癌のリスク(坑エステロゲン剤)、骨粗しょう症の増強、関節痛(アロマターゼ阻害剤)など

抗がん剤治療

- 適応全ての適応症例

- 機序細胞の増殖にかかわる遺伝子を構成するタンパクの働きを抑えることによりがん細胞を死滅(直接攻撃)

- 種類病状や使用時期により異なるが、一般的にアンスラサイクリン系(EC療法など)、タキサン系(パクリタキセル、ドセタキセル、TC療法等)が主に補助療法として用いられる。

- 更に酒石酸ビノレルビンやゲムシュタビン、など他臓器の腺がんに用いられた薬も認可され、使用している。

- 内服薬(TS-1、カペシタビン)も適応に応じて用いる。

- 方法点滴投与(3週間毎または1週間毎等)が基本

- 副作用がん細胞を死滅させる薬剤なので、正常細胞にも同様に作用。特に、骨髄抑制(白血球減少)、脱毛、消化器症状、肝機能障害など。

- 点滴の抗がん剤投与期間は、感染の危険性があるため就業はできない。

分子標的治療

- 適応がん細胞の増殖、転移に関与するHER2タンパクが強陽性の症例。HER2タンパクは、発現度を0~3+までに診断、3+例(2+例は特殊検査FISH法陽性例)で、ホルモン非依存例またはホルモン依存例でも高リスク群(リンパ節転移あり)、悪性度(GradeⅢ)、 増殖指標(MIB-1indexが高い例)を適応とする。

- 抗がん剤との同時投与または順次投与(抗がん剤の後)が原則。

- 機序HER2タンパクを標的(Target)とする

- 種類, トラスツズマブ、ペルツズマブ、T-DM1, トラスツズマブ デルクステカン

- 方法1または3週間毎に点滴投与

- 副作用発熱、下痢、心機能障害など

最近の薬剤

- CDK4/6阻害剤:女性ホルモン依存性のタイプの進行例に対して使用

- 免疫チェックポイント阻害剤:Triple Negative Type進行例でPD-L1抗体発現例に対して使用

2) 薬物療法の決め方

腫瘍の解剖学的特性(しこりの大きさ、リンパ節転移の有無の他、浸潤度、細胞の悪性度、増殖指標など)と生物学的特性(ホルモン依存性の有無、HER2タンパクの発現の有無)を組み合わせて評価し、薬物治療の計画を立てます。

最近は、生物学的特性を更にタイプ分けし(サブタイプ)詳しい治療方針を決めます。もちろんがんの進行度も参考にし、総合的に決定します。

サブタイプ分類

- Luminalタイプ

- HR(ホルモンレセプター)が陽性のタイプLuminal AHER2タンパク陰性、増殖指標が低い(14%未満)

- Luminal BHER2タンパク陽性、または陰性でも増殖指標が高い(14%以上)

- HER2 タイプHR陰性、HER2タンパク強陽性

- Triple NegativeタイプHR陰性、HER2タンパク陰性

サブタイプを考慮した治療方針

- Luminal A タイプホルモン療法が基本

- Luminal B タイプホルモン療法を行う 更に以下の治療を行う

- HER2陽性例は抗がん剤→分子標的治療をその前に行う

- HER2陰性例(高増殖指標例)は抗がん剤をその前に行う

- HER2 タイプ抗がん剤→分子標的治療

- Triple Negative タイプ抗がん剤のみ

3) 術前薬物治療

しこりが大きい例、リンパ節転移がある例など、局所的に進行している方に対して、手術の前に薬物療法を行うことがあります。現在、術前薬物療法の大部分は、抗がん剤治療を行っております。

術前薬物療法の利点

- 局所進行乳がんに対する全身治療(薬物療法)の優先

- 腫瘍を小さくすることで乳房温存手術の可能性を高める

- 薬剤の効果が判定しやすい(腫瘍の状況で効果の予測ができる)

従来はしこりの大きさや、リンパ節転移の有無だけで適応を決定していましたが、組織型や、ホルモン感受性の有無、HER2タンパク発現状況などの生物学的特性による抗がん剤治療の効果に差があること事がわかり、適応基準が変化しています。

症例によっては、先に述べた、免疫チェックポイント阻害剤も使用するようになってきました。

転移、再発時の治療

乳がんは、局所再発の他、骨、肺、肝、脳などに転移する可能性があります。

治療は、全身療法(薬物療法)を基本的に行います。近年、薬物療法の進歩によって、再発後の生存期間も飛躍的に延長しております。

使用する薬物の種類は、腫瘍の生物学的特性だけではなく、生命に差し迫った転移(特に肺、肝)であるのか否かを正確に判断する事も重要です。局所再発例に対しては、手術、放射線治療を検討する事があります。

基本的には、ホルモン依存例にはホルモン療法を中心に行いますが、効果が乏しかったり、生命に差し迫った転移状況であれば、抗がん剤治療を検討します。

ホルモン療法が不可能な症例では、今まで使用していないものを中心に抗がん剤治療を行います。また、分子標的治療や、免疫チェックポイント阻害剤使用可能例にはそれを積極的に用います。

また、薬物は耐性(効かなくなる)ができることがあります。その時は、次の治療を良く検討して行うことになります。更に、転移している場合は、その生物学的特性が変化している事もあり、生検等を積極的に行うこともあります。

遺伝性乳癌について~遺伝性乳癌卵巣がん症候群について知って頂きたい事~

【遺伝性乳癌とは】

乳がん症例の7~10%程度に,癌になりやすい体質をお持ちの方がおります。BRCA1、BRCA2という2種類の遺伝子が現時点でわかっており、これらの遺伝子に変異がある場合、遺伝性乳がん卵巣がん症候群と言われております。

75歳までの乳がん発症リスクが全女性の10%程度に対して遺伝性乳がん症例の場合は70%程度と報告されております。また、乳がん以外に卵巣がん、膵がん、男性の場合は前立腺がんの発症リスクが増大する事がわかっております。

遺伝子は、常染色体優性(顕性)遺伝で受け継がれますので、50%の確率で受け継がれます。(人の細胞は2つの遺伝子が対になっています。父方、母方の1つずつの遺伝子を合わせて子供の遺伝子が形成されます。故に4通りの遺伝子の形がありますが、その内2通りで変異遺伝子が受け継がれるため)。

遺伝性乳がんの場合、BRCA1変異はTriple Negative Type(ホルモン非依存性、HER2陰性)、BRCA2変異はluminal type(ホルモン依存性、HER2陰性)のタイプが多いとされております。

遺伝性乳がん症例に対する薬剤として、PARP阻害剤(リムパーザ:アストラゼネカ社)があります。従来は、再発症例に対しての使用のみでしたが、

高リスク例に対する周術期治療にも使用可能となりました。

【遺伝性乳がんの可能性がある方とは?】

遺伝性乳がんの遺伝子変異がある方は、癌になりやすい体質を持つという事です。乳がんと診断され、以下の条件の方の検査が保険適応になりました。乳がん未発症例や遺伝子変異を持つ方のご家族の検査は自己診療となります。以下の方が、検査対象となります。

- 45歳以下の発症

- 60歳以下のトリプルネガティブタイプ乳がん

- 2個以上の原発乳がん発症(両側乳がんや多発がん)

- 第3度近親者内に乳がんまたは卵巣がん発症者がいる

- 男性乳がん

- 近親者に BRCA1/2 遺伝子変異がある方がいる

- 卵巣がん、卵管がんあるいは腹膜がんのいずれかの既発症例

- 再発時のPARP 阻 害薬に対するコンパニオン診断目的

(日本乳癌学会ホームページより抜粋)

検査は血液検査(約10ml)です

検査は、強制ではありません。また、あなたの体質を調べる検査ですので、急ぐ必要もありませんし、いつでも対応可能です。結果は2週間程度で報告されます。遺伝子変異があった場合のカウンセリングの手続きも当方で行えます。

希望がありましたら、担当医、または担当看護師にお声かけください。

【遺伝性乳癌であった場合】

1.遺伝カウンセリングを受けていただきます:家系図を用いて、血縁者との関係、関わり方、治療などについてお話しさせていただきます。ご家族の検査は、該当遺伝子のみを調べますので、自費診療になりますが患者様の検査保険診療支払額と同じくらいの金額です。(臨床遺伝専門医または認定遺伝カウンセラーが対応いたします。カウンセリングは自費診療になります)

2.乳がん治療が落ち着いた状況で、卵巣がん、前立腺がん、膵がんのサーベーランス(発症リスクの教育や検査など)やリスク低減手術(対側乳房切除、卵巣卵管切除術等)の検討を致します。特に、卵巣の場合は、自覚症状出現時には進行状態になるため、乳がんの治療がひと段落しましたら、積極的に検討すべき事項と考えております。

3.治療は通常の治療と大きな変化はありませんが、下記の事が問題になります

1)術後治療におけるPARP阻害剤に関して,高リスク群の1年間内服追加

- 対象(オラパリブ1年間内服とプラセボ1年間内服が比較されました)

- 術前化学療法施行例:

トリプルネガティブ乳がん(TNBC)はnon-pCR

ホルモン受容体陽性乳がんではnon-pCRかつGradeⅢ

(pCRとは、薬物療法によって完全に奏功(がんが消失)した事) - 術後化学療法施行例:TNBCではpT2以上あるいはpN1以上

ホルモン受容体陽性乳がんでは腋窩リンパ節転移4個以上

- 術前化学療法施行例:

3年の浸潤がんの無病生存期間はオラパリブ群85.9%,プラセボ群77.1%と有意な改善効果を認めました。

2)乳がん術式について:乳房切除術(全摘術)が推奨されております。

遺伝子変異を有する方に対し、米国のNCCNガイドラインでは放射線治療を伴う乳房温存手術は相対的禁忌とされています。これまで、乳房温存療法の安全性、有効性を検討したランダム化比較試験は存在していませんが、各後ろ向き研究の報告では乳房温存手術+放射線照射は、乳房切除術施行例と比較して、明らかな根拠はないものの、乳房内再発のリスクが高める可能性が指摘され、日本のガイドラインでも、乳房切除術を弱くですが推奨しております。

スタッフ

乳がん治療は、年々進歩しております。我々は、ホームページ、市民講座等で、最新の治療を発信していきたいと思います。ご不明な点ございましたらご連絡ください。

センター長・教授(病院)北田 正博

資格:外科専門医、指導医、乳腺専門医、指導医、胸部外科指導医、呼吸器外科専門医、指導医、消化器外科専門医、指導医、臨床遺伝専門医、遺伝性腫瘍カウンセラー、レーザー医学専門医

(旭川医科大学1987年卒)医学博士